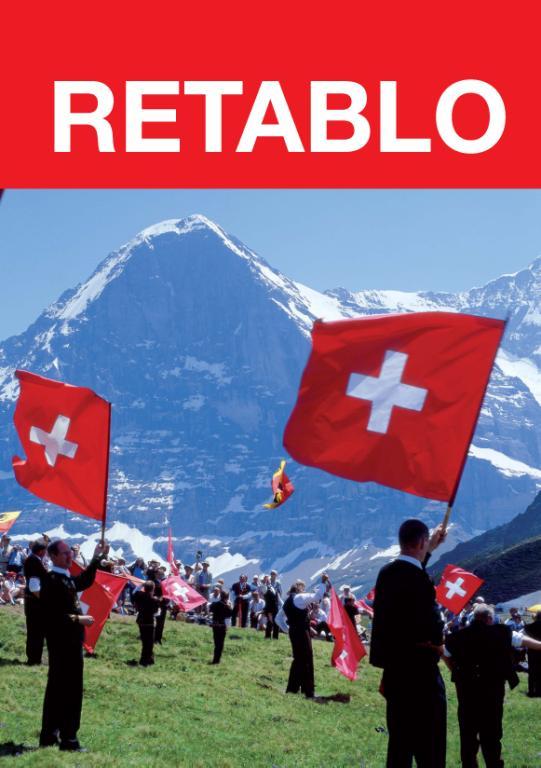

RETABLO DE SUIZA

La propaganda turística ha creado la imagen de una Suiza blanca y verde, propia para las vacaciones de invierno y de verano. Pero hay también otra Suiza, igualmente bella y quizá más desconocida: un país, nacido en la dispersión del Sacro Imperio Romano Germánico, que puede considerarse el corazón de la historia europea. No en vano de Suiza procedían los Habsburgo.

Cuando Calvino creó su república teocrática en Ginebra, eligió el rincón más bello del lago Leman: un puerto natural, protegido por las nevadas cumbres alpinas, pero bien comunicado a través del Ródano.

El murmullo gótico de las fuentes y de las campanas se escucha todavía, como aquellas corales que crearon los maestros del ars antiqua, en las plazas de la ciudad vieja. Y cuando ascendemos por las empinadas calles del Soleil Levant y del Puits Saint Pierre, o nos detenemos en la plaza soñolienta del Bourg de Four, nos sentimos acompañados por la curiosidad de esas madonninne de rostro afilado que nos miran desde los pórticos de las iglesias, llevando a su Niño en brazos, o que se asoman a las fuentes de piedra, entre palomas y geranios multicolores.

Suiza estaba situada en la confluencia de las grandes vías de comunicación que surcaban el continente europeo en la Edad Media. De norte a sur, atravesando los puertos alpinos y la cuenca del Rin, pasaban las rutas que unían al Imperio germánico con la capital de la cristiandad.

Se comprende que el sentimiento religioso, íntimo y honesto, esté muy arraigado en el suizo. El hombre más respetable de la vieja Suiza se llamó Nikolás de Flue. Este rico hidalgo abandonó todas sus posesiones para seguir un mensaje bíblico: “No ampliéis excesivamente los límites de vuestra confederación.”… “No os mezcléis en las querellas del exterior y no os aliéis con las potencias extranjeras”…

Es muy posible que gran parte de la historia de Guillermo Tell deba considerarse una fábula adornada por la imaginación popular. Pero en esta leyenda aparece ya la figura odiada del funcionario extranjero, encarnado por el feroz Gessler. Otras muchas tradiciones hablan de los abusos cometidos por los burócratas y los gobernadores. Una vieja leyenda cuenta cómo un viejo burgués quiso edificar una casa de piedra –¿quizás un castillo?– y sufrió terribles represalias. Otra historia se hace eco de la crueldad de un funcionario deshonesto que intentó robarle los bueyes a un campesino. El tirano no pudo cumplir su propósito porque un muchacho, que cuidaba el ganado de su familia en los prados de Unterwald, se enfrentó valientemente a los esbirros. Pero, en venganza, el gobernador mandó encarcelar al padre inocente y le sacó los ojos.

Con estas leyendas se forjó la tradición patriótica del nacimiento de la Confederación. Los fundadores de la primera liga serían, pues, Werner Stauffacher, de Schwytz (el hombre que quiso construirse un castillo); Walter Fürst, de Uri; y Arnold an der Halden, de Unterwald (el muchacho que cuidaba el ganado. En la pradera de Grütli se reunieron estos legendarios héroes para jurar su alianza. La historia científica no reconoce sus nombres. Pero el documento en latín redactado por los primeros confederados podría ser suscrito por aquellos animosos rebeldes. Entre otros acuerdos, los aliados deciden no admitir en sus tierras a “ningún juez extranjero o que haya comprado su cargo”.

Calvino comienza esta historia quemando a un médico

Calvino levantó su Academia en las laderas de la colina de Ginebra y eligió un enclave “bien aireado, para que los estudiantes gocen de un ambiente alegre y saludable”.

Sin embargo, la laboriosa república calvinista nunca fue alegre. Ni siquiera en los parques públicos se podía cantar otra cosa que no fuesen salmos. Los hombres vestían de oscuro, como sombras del Greco. En Ginebra se vivía sólo al ritmo de las campanas de la catedral de Saint Pierre. Y, a pesar de que su reglamento ordenado atraía a los mejores fabricantes de relojes de toda Europa, este instrumento se destinaba a la exportación, porque estaba prohibido en la severa etiqueta calvinista.

Stefan Zweig ha descrito el terrible retrato de este piadoso criminal en la más vibrante de sus obras: Castellio contra Calvino.

Calvino hizo quemar al médico español Miguel Servet en un rincón de mala memoria que hoy lleva el apocalíptico nombre de Bout du Monde. El español era, sin duda, otro genio fanático que mantenía sus audaces opiniones religiosas, más allá de toda cordura. Como una mariposa atraída por el fuego, este judío español fue revoloteando en torno a Calvino, hasta que se trasladó a Ginebra para sentirse más cerca de su verdugo. ¡Qué extraño y morboso placer sentía este sabio al provocar a una severa autoridad eclesiástica!

Pero, cuando los dos enemigos –el poderoso teólogo y el visionario judío– se enfrentaron en la locura de sus dogmas, hasta Erasmo vino a pedir cordura. Pero sólo un hombre levantó su voz en la defensa del médico español: un modesto humanista, llamado Sebastián Castellio, profesor sin fortuna, que tuvo el valor de recordarle a Calvino, que no hay razón ni religión ni dogma que justifique quemar a un ser humano, aunque sea testarudo y hereje como Miguel Servet.

Afortunadamente, las ciudades también pueden aprender de sus errores. Y, a lo largo de los años, Ginebra se convertiría en la ciudad de los emigrantes. La Reforma, la Revocación del Edicto de Nantes, las Revoluciones Liberales del siglo XIX, todos los movimientos revolucionarios irán arrojando sobre Ginebra oleadas de proscritos, heterodoxos, librepensadores y emigrantes que buscan un mundo nuevo.

Así llegan a Ginebra Voltaire y los enciclopedistas, Lord Byron y los jóvenes patriotas griegos que pretenden conseguir la independencia de su país, Lenin y los ricos banqueros protestantes de Lucca que establecen sus comercios de seda junto al puente del Mont Blanc.

Cuando el siglo XIX creó las primeras organizaciones internacionales (la Unión Postal Universal, el Comité Internacional de la Cruz Roja, y la propia Sociedad de las Naciones), Ginebra se convirtió en sede de estas conferencias.

Envuelto, por temperamento propio, en esa atmósfera diplomática y cosmopolita, el suizo no ha perdido sin embargo su espíritu independiente de buen montañés. Suele contarse una anécdota que da buena fe de este sentimiento. En un colegio, el maestro le pregunta a un alumno:

–¿Quién fue el primer hombre?.

–¡Guillermo Tell!, –responde el muchacho.

– Querrá usted decir Adán!

– Si cuenta usted a los extranjeros…

Schiller inmortalizó en el teatro la historia de Guillermo Tell, y el compositor Rossini la adaptó a la ópera. La bocina de los autobuses postales suizos esparce todavía por las carreteras de montaña la misma frase musical que escribió Rossini para la obertura de su ópera. Pero no se trata de un recurso turístico: fue Rossini quien se inspiró en la melodía que tocaban con sus sonoras trompas los viejos correos suizos.

El espíritu de club

La palabra asociación es sagrada en Suiza. Más que una nación, Suiza es un club. Es difícil encontrar a un suizo que no pertenezca a una asociación. Se reúnen los amigos del ferrocarril, “La Federación de los Vestidos Típicos”, los contertulios de tal o cual café, las damas virtuosas de las Asociaciones Femeninas. Y los que no tienen cosa mejor en común se agrupan generacionalmente, ¡en sociedades de contemporáneos!: los nacidos en 1920, en 1940, etc.

Muchas asociaciones tienen un fin altruista, porque el suizo, como el alpinista en peligro o el perro de San Bernardo, siente instintivamente la solidaridad abnegada y amistosa. Así nació, en la Convención de Ginebra de 1865, la voluntad civilizada de ponerle a la guerra un límite.

Henri Dunant, que había vivido la cruenta carnicería de Solferino en 1859, fue el impulsor de esta idea humanitaria y el creador de la más abnegada empresa internacional de los tiempos modernos: la Cruz Roja. Pero si, hasta cierto punto, puede considerarse normal que un filántropo como Dunant o un santo como Nikolás de Flue aboguen por la paz, es más sorprendente que un general haya sido el promotor de la filosofía humanista aplicada a la guerra. El general Dufour, encargado de combatir la resistencia de los cantones católicos durante la guerra civil de 1847, encarna todavía para no sotros la figura de la dignidad militar que quedaría tan deteriorada en las conflagraciones modernas: “Cuando derrotéis a una formación enemiga, cuidad a los heridos como lo haríais con nuestros propios hombres…” “Pongo al amparo de vuestra salvaguarda a los niños, las mujeres y los ministros de la religión” (¡estas palabras las pronunciaba el general supremo de una contienda religiosa!).

Hasta el ingenio suizo está impregnado de un altruista sentimiento de cooperación. El inventor de las legumbres en polvo y de los caldos vegetales, Julio Maggi, se entregó con tanto celo a su empresa que decidió llamar a su hija Leguminosa. En 1810, un aprendiz de confitería llamado Philippe Suchard vendería en el mercado de Neuchâtel una droga para los enfermos, llamada “chocolate de la salud”, que sería muy bien acogida por los médicos y dará nacimiento a una industria internacional. Se cuenta también que el joven químico Henri Nestlé empezó su carrera en la industria lechera creando un alimento compuesto de leche y harinas para salvar a un niño desahuciado por los médicos. El creador de los supermercados Migros prohibió en su testamento que sus cooperativas vendiesen tabaco.

Un pueblo que prefiere el detalle

Suiza es un país pequeño y los suizos se sienten orgullosos de las dimensiones de su país; tan orgullosos que, para organizar su contextura política, se han dividido en el puzle de cantones que componen la Confederación Helvética.

Es casi un milagro que estos pueblos que hablan cuatro lenguas diferentes (el alemán, el francés, el italiano y el romanche) y pertenecen a distintas confesiones religiosas, hayan llegado a unirse. Incluso geográficamente actúan sobre algunas regiones las fuerzas centrífugas de la dispersión.

La gestación histórica de la Confederación ha sido empresa apurada y difícil. Muchos extranjeros creen que el federalismo suizo se ha estructurado como una concesión obligada para agrupar a un con-junto de pueblos separatistas. La realidad es muy diferente. Los suizos han tenido que unirse, superando diferencias radicales, para defenderse de los imperios vecinos: Francia, Alemania, Italia, Austria… Conviene reconocer esta necesidad biológica para comprender el orgullo y el patriotismo suizos. No son un país disgregado por las diferencias religiosas que, en otro tiempo existieron, sino un con-junto de pueblos unidos por la necesidad de mantener su libertad. Probablemente, su caso es único y podría considerarse ejemplar en Europa; ya que, al federarse, se confederaron.

El Jura pudo integrarse muy fácilmente en el poderoso ducado de Borgoña, en vez de aproximarse a la Liga Helvética. Ginebra ha sido más tiempo francesa que suiza. La alsaciana Mulhouse fue, por el contrario, villa suiza hasta el siglo XVIII. Y Basilea, escuchando los dulces cantos de las sirenas del Rin, podría ser hoy una capital alemana. Pero en Suiza los montes unen y los ríos separan. Los habitantes de la Gran Basilea están orgullosos de su célebre Lälle Keenig, el simpático personaje situado frente al puente que saca la lengua a los habitantes de la orilla derecha del río. Los moradores de la Pequeña Basilea se vengan de esta mofa, anualmente, en el mes de enero, cuando el pajarraco Vogel-Gryff se asoma al puente, ejecuta una descarada danza de carnaval, y se retira enseñando el trasero al Lälle Keenig.

Las únicas grandilocuencias que puede admitir un suizo son los récords de altura de sus montañas, las más altas de Europa: el Mont Blanc, el Cervino, la Jungfrau… Y aun así nadie debe extrañarse si oye llamar Kleine Matterhorn (Pequeño Matterhorn) a un picacho de casi cuatro mil metros de altura, o Kleine Scheidegg (Pequeña Scheidegg) a una cota alpina de dos mil metros. A los grandes financieros de Zúrich o de Basilea se les llama popularmente “gnomos”, disfrazando así su exceso de riqueza con las barbas de algodón de la fábula.

En Suiza hay que andar siempre avizor para no perderse estos detalles: una piedra que brilla como una lágrima en el escaparate iluminado de una joyería, una fachada de madera tallada, un rótulo de forja, un muñeco que toca el violín en la torre del reloj… Con pequeñas cosas los suizos hacen grandes obras.

Llevados de este afán de pequeñez y simplificación, los habitantes de Neuchâtel hablan un francés pintoresco y sintético: “la ma fait des maca dan la casse”, que significa: “La maman fait des macaronis dans la casserole”.

Esa devoción por el detalle tiene a veces su exceso barroco, su exageración aprensiva que se manifiesta en la manía de la limpieza. Pero reconozcamos que merece la pena soportar los malos humores del ama de casa cuando se lanza a la terrible operación del putzage (la limpieza) para disfrutar de la pulcritud de un hogar o de un local público suizo.

Barco de recreo en el Lago Lucana

La pequeñez es, para un suizo, sinónimo de precisión, primor y belleza. No en vano ésta es la patria de los relojes, los bombones, los geranios, los bordados de Appenzell, las fuentes, las vidrieras, la porcelana de Langenthal, los perfumes sintéticos, las cajitas de música, los juguetes de Basilea y los famosos pedagogos, como Rousseau o Pestalozzi, que se preocuparon por la educación de la infancia. Suizo fue también Lavater, el amigo de Goethe, que creó una ciencia que pretendía descifrar el temperamento de las personas a partir de los detalles más imperceptibles de su fisonomía. Y aunque el ejército suizo es uno de los más fuertes y tecnificados de Europa, es más conocida universalmente la Guardia Suiza, que vela celosamente al Papa como una tropa de soldados pacíficos desfila entre los juguetes de un niño.

La Guardia Suiza nació como una escolta personal de los papas, cuando éstos mantenían una corte principesca y no renunciaban a defender con las armas su poder temporal. Suiza no era en aquellos tiempos un paraíso financiero, sino un país humilde en el que muchos jóvenes no tenían otra salida que contratarse como mercenarios.

Por eso los Papas recurrieron a estos soldados, famosos por su valentía. Carlos V –después del saqueo de Roma– suprimió este cuerpo, convencido de que eran más fieles al Pontífice que al Emperador. Pero la guardia alemana que Carlos V intentó organizar en el Vaticano no tuvo nunca el beneplácito de los Papas que volvieron a sus suizos al cabo de pocos años.

Los suizos de la Guardia han sido siempre leales al Papa, aunque sienten la nostalgia de sus valles alpinos, se transmiten las órdenes en dialecto suizo, tocan fanfarrias que a veces parecen alegres jodlers y, cuando escuchan las canciones de su tierra, se emocionan como niños. No se sabe quién diseñó este uniforme renacentista que tiene los colores de los Médicis y que sustituyó al severo atuendo que llevaron los guardias durante siglos. Hasta los espráis que utilizan para defenderse parecen un invento de Lucrecia Borgia, porque llevan pimienta.

La vida de los mercenarios era dura. A veces, como ocurrió en la batalla de Bailén, las compañías suizas eran contratadas por dos ejércitos enemigos y se veían enfrentadas. En Bailén se negaron a entrar en batalla. Pero en otras ocasiones los fieles suizos cayeron víctimas de su honradez. Así sucedió, por ejemplo, el 10 de agosto de 1792 cuando los revolucionarios invadieron las Tullerías. Los suizos intentaron defender a Luis XVI; pero el espantadizo monarca les obligó a cesar el fuego, mientras los amotinados aplastaban salvajemente a las tropas indefensas y entregadas. Uno de los monumentos más famosos de Lucerna (el Löwendenkmal) conmemora este lance. La escultura, diseñada por Thorwaldsen, representa un león herido que agoniza sobre un escudo flordelisado. Como remate, una inscripción latina que dice: “La fe y la verdad de los suizos”.

Victor Hugo dio una definición, aparentemente cínica, de la vida suiza: “Gente que ordeña su vaca y vive sosegadamente”. Para sobrevivir pacíficamente ordeñando una vaca hace falta cierta filosofía. Hasta los más famosos genios de la ciencia suiza, como Euler o Bernouilli, supieron aplicar sus conocimientos matemáticos a la vida práctica. Sus cuentas, que no son precisamente las cuentas de la lechera, contribuyeron a crear la teoría de los seguros. Y por eso hoy las más fuertes compañías aseguradoras del mundo son suizas.

El genio suizo es eminentemente práctico. La ciencia es aquí una herramienta aplicada sobre la necesidad. Por eso un sabio suizo lleva siempre su raciocinio hasta las últimas consecuencias o, en otras palabras: hasta el descubrimiento de la leche en polvo, del DDT o del Piramidón.

A veces los viajeros pasan por las ciudades de Suiza, con los ojos envueltos en el velo de su belleza, sin percatarse del pálpito imperceptible de sus arterias. Por detrás del lago Leman se oculta una poderosa industria ferroviaria. Y Vevey no es sólo la capital del chocolate Nestlé, sino también la fábrica de maquinaria Bremor.

El suizo vive de puertas adentro. Le gusta sentirse cómodo (Paschifig, en paz, más que Gemütlich) en el interior de esas crujientes moradas de leño que huelen a ropa almidonada y a jabón perfumado; o al cálido aroma del buey asado con laurel. No hay que olvidar que ésta es la patria de Amiel y Jung, dos psicólogos que buscaron refugio en el desván de la intimidad humana.

La fondue: una comida corporativa y solidaria

El suizo es, sin duda, hombre solidario y

corporativo: siempre dispuesto a organizarse

en un club o en una coral. Pero esta

vocación comunitaria se manifiesta incluso

en las comidas, cuando media docena

de invitados se reúnen en torno a una

cazuela hirviente de queso fundido: la

fondue.

Cada pueblo pretende poseer la mejor

receta de fondue, y no faltan razones para

la competencia; ya que Suiza produce más

de un centenar de quesos de primera calidad.

Los mejores para la fondue son, probablemente,

los quesos de Appenzell, Gruyère,

Emmental y Sbrinz. Si a esta mezcla

se añade un poco de vino blanco de Saboya y unas gotas del magnífico kirsch de Zug,

tendremos reunidos los mejores ingredientes

para preparar una sabrosa fondue.

La cocción lenta de la fondue es una táctica

gastronómica ligeramente recalcitrante

y muy típicamente suiza. El fuego sostenido

y moderado crea un fondo espeso y

delicioso en el interior de la cazuela. “Lo

mejor –argumentan filosóficamente los

suizos– está en el fondo”. Conocía yo a un

andaluz castizo, hijo de esa civilización

española –meridional, brillante y apasionada–

que respondía amargamente a este

argumento con un gesto de hartura: “¡Y

por qué no la servirán puesta del revés!”.