MARRAKECH, REINA DEL PALMERAL

En el siglo XI, los almorávides bajaron con sus rebaños desde los riscos abruptos del Atlas hasta las llanuras de pan del Maghreb y del Andalus. Y así nació, en su abanico de palmeras, la fortaleza de Marrakech. Los señores feu-dales del Sur jugaron al amor y a la guerra en sus jardines, adoraron al Dios del desierto en sus mezquitas, construyeron sus palacios de agua y mármol, rezaron las cinco oraciones en sus rumorosos olivares, y –antes de sepultarse en sus mausoleos de oro– se deleitaron aquí con el excitante y prohibido licor de la vid.

Los almohades, duros pastores de la montaña, contemplaban con recelo aquella vida refinada y llana, de placer y ocio. Y, alentados por Ibn Toumert –el rayo de la guerra, el halcón del Atlas, el huracán de las plegarias– los santones almohades volaron sobre Marrakech, saqueando sus palacios, mancillando sus manteles de lino, quebrando sus copas de fino cristal y sorprendiendo a sus gacelas –como la jabalina sorprende al ciervo con el hocico teñido por su festín de fresas– con los labios manchados de vino.

Los almohades convirtieron a Marrakech en una ciudad monacal, de mercado y de piedra, de estudio y de plegaria. Adoradores fervientes del Dios sin Rostro construyeron palacios desnudos, despojados de adorno; majestuosas arquitecturas de espacio vacío, jardines abiertos donde un pabellón solitario no se atreve ni siquiera a levantar el velo del estanque, minaretes y giraldas de una geométrica elegancia…

Todavía, pasados los siglos, Marrakech se distingue por sus espacios abiertos, por sus teofanías de luz y fuego, por sus jar-dines de agua y rosas, por sus murallas de barro y nada, por esa grandeza desnuda de horizonte y cielo que le dejaron –después de robarle todo– los almohades.

Pero los almohades convirtieron a Marrakech en capital de su inmenso imperio. Y ese esplendor sólo volvería a encontrarlo en el siglo XV, cuando los sultanes saadíes regresaron a la ciudad perdida del Sur y la convirtieron nuevamente en capital de su reino.

A través del desierto, las caravanas de camellos, conducidas por misteriosos enmascarados que se cubrían el rostro con su “lithan” –caballeros de blasón bastardo, bandidos de piel azul que llevaban en la cara la mancha de su antifaz– traían a Marrakech los tesoros de la mítica ciudad de Tombuctú: estatuas de perfumada madera, raptadas en el interior de África; mujeres negras como el ébano que bailaban con un delirio febril, acariciando sus oscuras caderas con sus manos blancas como la leche de coco; gigantes esclavos que, en la terraza del harén, se volvían poetas tristes y nardos macilentos.

Durante siglos, Marrakech vivió encerrada en sus murallas de barro rojo: centella de ascuas, demasiado ardiente para el alma de cera de sus poetas. Los extranjeros que violaron su clausura, como el francés René Caillié o el catalán Alí Bey tuvieron que introducirse en sus murallas furtivamente, disfrazados de árabes.

Las ofrendas de Marrakech

Los santos y los sultanes que fundaron Marrakech tenían el corazón apasionado y la mente lúcida. Eligieron esta frontera del Atlas nevado, en una encrucijada que comunica las orillas del desierto con las llanuras atlánticas; porque las horas invernales de luz son más largas en la latitud de Marrakech; mientras que los ardientes días de verano son más cortos.

Los vientos abrasantes del estío –el chergui y el sirocco– se abaten con un temblor excitante sobre la reina del Sur, convirtiéndola en un nimbo de oro. Pero los días lluviosos de invierno, cuando las nubes del océano aparecen por Poniente como una bandada de palomas grises y cigüeñas blancas, tienen también un fascinante encanto.

La luminosa primavera es, sin duda, la estación divina de Marrakech, cuando la ciudad despliega su ofrenda de barro y rosas bajo las cimas nevadas del Atlas.

Marrakech es una ciudad de grandiosas perspectivas y de ordenado conjunto urbano. La mayor parte de la población vive hacinada en el misterioso laberinto de la “medina”, que tiene su centro histórico en la mezquita de Ben Youssef y su plaza mayor en Jma El Fna. En el interior de este recinto amurallado se encuentra todo cuanto el buen musulmán necesita para sobrevivir: la mezquita, la escuela coránica, el molino, los hornos de pan, los baños y el zoco, con sus pintorescas y atareadas callejas.

La “medina” está dividida en “derbs”: pequeños núcleos de casas que se agrupan entre altos muros y se comunican por pasajes y callejones sombríos. Muchas casas conservan todavía su patio y su jardín (riad), al que se abren las oscuras y frescas habitaciones para escuchar la rumorosa canción de los surtidores.

Desde el ruinoso y melancólico pabellón del Agdal –rodeado por jardines que se agarran como la cola de un cometa a la vieja medina– se divisan limpiamente las cumbres heladas, recortándose en el cielo diáfano sobre los ocres alcores de los Jbiletes y sobre la ciudad florida. A nuestros pies, la medina; más allá el Gueliz, la ciudad moderna con sus grandes avenidas ajardinadas y algunos rincones que conservan cierto aire colonial; y más lejos los grandes barrios periféricos con sus fábricas conserveras de melocotón y aceitunas.

Desde el camino de Imi-n-Ifri, que en febrero aparece orillado de almendros en flor, se divisa un soberbio panorama sobre la ciudad amurallada y las montañas nevadas.

Pero las mejores vistas de la abigarrada medina se contemplan desde la torre de Bab Debbarh, desde la “madrasa” de Ben Youssef o incluso desde los cafés de la plaza Jma El Fna.

Todavía hace veinte años podía alquilarse un viejo palacio en Marrakech, con servicio incluído, por un precio asequible. El lujoso Hotel de la Mamounia –hoy ampliado, restaurado y dotado de un elegante casino– era el santuario sagrado de la ciudad, frecuentado sólo por los viejos zorros de la dolce vita que guardaban el secreto de este refugio para no verse invadidos por el turismo ruidoso de las discotecas y las fiestas. Allí conocimos al viejo Churchill, como un sultán “tory”, abandonado al humo de sus recuerdos y a las volutas de sus Dobles Coronas. Y todavía recuerdo con nostalgia la época –no demasiado lejana– en que el casino estaba instalado en una especie de tienda caidal, sin más opción que una mesa de “boule”, vigilada por un siniestro croupier que iba vestido de bandido del desierto, con la cara tapada y un puñal al cinto.

En pleno invierno, cuando las nieves cubrían las cimas del Atlas, pasábamos el día esquiando en Azrou y en Ifrane. Y luego, al caer la tarde, regresábamos a los palmerales, sintiendo el aliento tibio de los naranjos en la fresca brisa de las montañas. A veces subíamos hasta la gruta de Imi-n-Ifri para escuchar el canto de los pájaros ciegos; o nos aventurábamos en las ruinas de Demnate, la ciudad perdida de las caravanas; o recorríamos la fastuosa rosaleda en busca de las variedades más extrañas; o llegábamos hasta los olivares de Amizmiz para preguntarle a los beréberes si habían oído hablar del “hombre de las 366 ciencias”.

En los días perfumados de mayo, atravesábamos las murallas del Atlas, y recogíamos piedras amatistas en las pendientes salvajes del Tizi-n-Tichka y en el palacio del Glaoui. Y en las frescas madrugadas de agosto desayunábamos en los jardines tropicales de Taroudant, escuchando el canto del papagayo y la primera oración del Viernes, y seguíamos el valle de las kasbas hasta el palmeral de Zagora o hasta el oscuro pueblo subterráneo de Tamgroute, excavado al borde del desierto.

Pero Marrakech era nuestro refugio. Y en las noches de luna, cuando el mochuelo gritaba en el olivar como un niño desvelado, nos bañábamos en la piscina de La Mamounia, persiguiendo estrellas entre los rumorosos surtidores que derramaban, sobre nuestros cuerpos, centelleantes ríos de joyas frescas.

Las famosas tumbas Saadies de Marrakech son uno de los mausoleos más impresionantes del Magreb.

La hora de la plegaria

Hay ciudades (Hamburgo, Venecia, San Petersburgo, París, Estocolmo) que deben pasearse de noche, cuando los fanales iluminan sus calles de plata, sus canales de hielo, sus puentes de mármol, sus ríos de bruma. Pero hay lugares, como Marrakech, que nacieron bajo el signo femenino de Venus y tienen un amanecer fascinante.

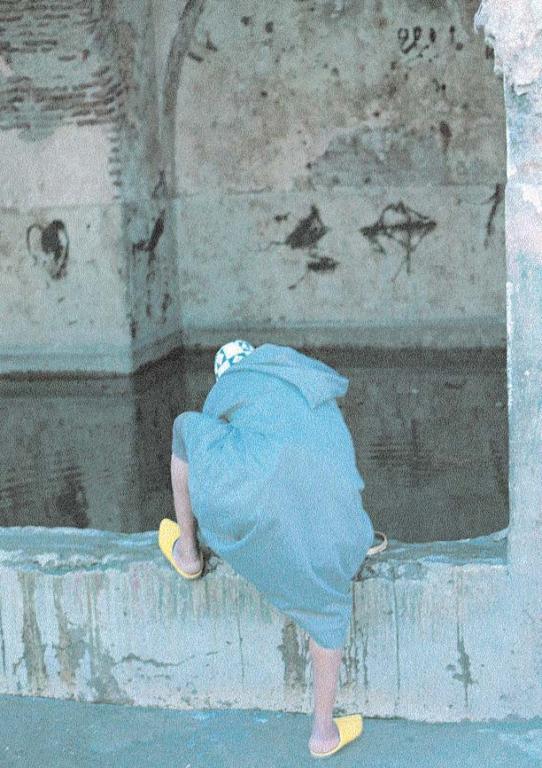

Al despuntar el alba, la ciudad despierta –alegre y atareada– bajo el vuelo invernal de las cigüeñas. Las misteriosas mujeres surgen por las esquinas del zoco, envueltas en su haik negro, en sus albornoces azules, en sus sedas blancas, en sus capuces verdes; algunas llevan un niño de pelo ensortijado y grandes ojos negros, atado a la espalda; otras cargan sus alfombras para venderlas en el mercado. Los hombres –arropados en sus chilabas– vuelan hacia el trabajo como si llevasen palomas blancas en sus babuchas de cuero. Las tiendecillas se abren, dejando escapar un suspiro de sándalo. Los puestos de fritura humean, los carros avanzan con quejumbroso llanto, las bicicletas serpentean torpemente sobre los adoquines embarrados, los velomotores atruenan la paz de la plegaria, los niños corren hacia el horno con sus bandejas de pan crudo en la cabeza, los aprendices agitan el fuelle de las forjas, los asnos se mecen cargados en las callejas… ¡balek, balek!… la medina despierta.

Es la hora de la oración canónica. El sol se halla 18 grados bajo el horizonte, y los rojos minaretes vibran convocando a la plegaria del Essebáh. La ciudad entera espera el despuntar del sol, envuelta en una nube de rosas.

Levantando las manos a la altura de sus orejas, el almuédano canta con voz sonora, amplificada por los altavoces: ¡Allahu ak(i) bar! (¡Dios Todopoderoso!). Y sigue proclamando las alabanzas de Alá y su Profeta, animando al pueblo a refugiarse por un instante en el templo de la quietud: ¡A-í-a-e Salah, a-í-a-e Salah, a-í-a(ala) el felah!

La oración es, sin duda, mejor que el sueño: “Es salatu khairun minn en naum”. Y el cuerpo limpio se desentumece con las siete posturas de cada rikat, que acompañan a los versículos de la plegaria: de pie y con los brazos caídos; encorvado y con las manos sobre las rodillas; nuevamente erguido; postrado, con la frente en tierra; sentado sobre los talones…

Los campesinos que se dirigen al zoco con sus cargas de verdura, los hombres que madrugan para acudir a los talleres y a las oficinas, se detienen un momento para cumplir con la sagrada plegaria. Y, después de rezar la oración, se alejan desgranando las noventa y nueve cuentas de su rosario: ¡Sobhana Allahi!, ¡Alhamdo Lillahi! (¡Dios Santo!¡Alabado sea Dios!)…

A diferencia del habitante de Fez, que tiene el carácter muy marcado por las inquietudes de la vida urbana (la política, el negocio, la intriga), los marrakchis –gente sureña– son más propensos a la indolencia, a la tertulia, al chiste fácil, al alegre teatro de la plaza mayor. Y, aunque los dólares del turismo han maleado a algunos oportunistas, el marrakchi conserva todavía su corazón sencillo y crédulo, capaz de extasiarse en los ojos de una paloma o en las cuentas de su rosario. Los santos de Fez son intelectuales y eruditos. Pero los santos de Marrakech son taumaturgos ingenuos que luchan contra los saltamontes y las plagas; hombres de buena fe que, como Sidi Bel Abbés o el leproso Sidi Youssef ben Alí, comparten su pan con el mendigo.

La mayoría de las mezquitas de Marrakech no tienen gran valor artístico; pero el histórico templo de Ben Youssef, mil veces restaurado, conserva su barroca decoración interior. En este mismo barrio, animado por el mercado de los cueros y los gritos de las vendedoras de pan, se levanta también la “madrasa” de Ben Youssef, construída en el siglo XVI por los sultanes saadíes, con su elegante conjunto arquitectónico y su luminoso patio de mármol que parece diseñado por un omeya cordobés. Desde las pequeñas celdas que albergaban a los estudiantes de teología se accede a una terraza que ofrece una maravillosa vista de la medina.

La mezquita de la Kuttubia, edificada en el antiguo barrio de los libreros, es aún más sencilla; pero tiene una despojada elegancia, muy característica del puritano sentimiento artístico almohade. Su minarete, contemporáneo de la Giralda sevillana, es el más aéreo y esbelto de los monumentos islámicos. Se levanta entre las palmeras y los cipreses, como un delirio vertical de esta ciudad de grandes horizontes: gacela indolente, alfombra de agua y fuego, tan asentada en la tierra que tiene incluso los colores del barro. Sólo a los almohades, monjes de sol y olivo que conocían las inquietantes tentaciones de la sensualidad mística, podía ocurrírseles la tibia idea de erigir este “lingam” viril en el redondeado vientre virgen de la sultana del Sur.

Las peregrinaciones místicas de Marrakech pueden llevaros hasta el santuario de Sidi Bel Abbés, rodeado por el zoco de la pasamenería que se ha ido convirtiendo –a la sombra de esta mezquita– en el mercado de los cirios y las reliquias. Sidi Bel Abbés, varón justo y protector de los pobres, dejó mucha fama de santidad en el siglo XII. Y todavía su santuario ofrece el dantesco espectáculo de la miseria humana; centro de reunión de los mendigos, tullidos y ciegos de Marrakech.

La hora del mercado

La mañana es la hora de las compras: la principal actividad del pueblo musulmán. A las mujeres sólo se les confía las pequeñas compras; pero los grandes asuntos del mercado (la venta de las reses, la compra de las alfombras, los cambalaches y regateos más comprometidos) se reservan a los hombres.

Cuando se cierra un trato en el zoco, no hay que olvidar nunca esta vieja tradición cultural. Las mujeres occidentales –acostumbradas a la urgencia del self service y a las prisas del ama de casa– suelen ser impulsivas en sus compras y descubren enseguida sus intenciones al vendedor. Para poder regatear serenamente hay que adoptar la filosofía de un viejo patriarca oriental: tomar asiento pacientemente, servirse un te a la menta, y disponerse a pasar las horas en una grata conversación que –de tarde en tarde– puede recaer en algún objeto expuesto en la tienda. Pero sólo al final de la tertulia, el buen comprador se aventurará a mostrar cierto interés –dubitativo, escéptico, desganado– por una mercancía. Y en ese momento, puede fijarse un precio. Aunque lo mejor sería, a última hora, volver la cabeza apesadumbradamente y llevarse otra cosa…

Una riada de personas, envueltas en sus chilabas y en sus alcaiceles, penetra por las mil calles del zoco. Desde la plaza Jma, unos se dirigen hacia los bazares, deteniéndose en los puestos donde se venden los limones confitados, las aceitunas y las hojas perfumadas de hierbabuena. Otros corren hacia el zoco de los alfareros, donde se exponen los más curiosos trabajos artesanos (las ánforas de barro, la cerámica barnizada de Demnate, los jarrones de Safi, las “tagines” de Salé)…

Los barberos atienden, en plena calle, a sus clientes: recortando una barba, rapando un cráneo brillante, trenzando la coleta de un niño. Y, en medio de esa alegre confusión, bandadas de gorriones se lanzan sobre los sacos de trigo, revoloteando por el perfumado zoco de las especias, entre los puestos de avellanas y dátiles.

El dulce perfume del incienso y del cedro de Azrou se mezcla con los fuertes aromas de las especias, el sudor de la muchedumbre, el humo de los hornos y las forjas, el hedor de los despojos de cordero, el aceite de los buñuelos (¡deliciosas chebbakias de miel!), el olor de los tintes, de las lanas y de las pieles curtidas… Chirrían las sierras de los ebanistas que cortan las maderas de cedro, de limonero, de nogal; cantan los martillos en las fraguas y en los zocos de los caldereros; tiemblan los cobres centelleantes bajo los golpes de los batidores; vibran monótonas las máquinas de coser, y trabajan incansables los buriles de los artesanos que decoran bandejas tan grandes como los escudos de los antiguos guerreros.

Siguiendo la calle de los boticarios –el ungüento de la larga vida, la hierba del parto feliz, la pluma de halcón que consuela a las mujeres, la mosca verde de la potencia viril– se entra en la deliciosa plaza de Rahba l’Kdima, sombreada por viejos y encorvados olivares que aún sienten la vergüenza de haber asistido al mercado de esclavos. En Rahba l’Kdima se vende de todo: collares, ropa interior femenina, caracoles, malolientes pieles –todavía sin curtir– y majestuosas alfombras (rojas de Tazanakht, negras de Ouarzazate, amarillas de Télouet, violetas de Zagora).

Quienes deseen comprar una buena alfombra deben andarse con precaución y darse un paseo por la plaza Rahba l’Kdima. Allí aprenderán a reconocer el inconfundible olor de azufre de ciertos tapices expuestos al sol que se venderán luego, en algunos bazares, como piezas antiguas…

El zoco es un laberinto interminable a donde siempre conviene ir acompañado por un guía. Lo mejor es contratar los servicios de un buen guía oficial que suelen ser gente muy preparada y atenta. Pero también cabe hacerse acompañar por alguno de esos simpáticos muchachos que hablan todos los idiomas imaginables y se ofrecen, a cambio de una propina, a guiar al turista y a protegerlo de los asaltos de los mendigos.

Siguiendo el río de las calles estrechas, cubiertas por toldos de caña y junco, se suceden las plazuelas y los zocos: la rúa de los herreros, el zacatín de los ebanistas, el callejón de los talabarteros, el zoco de las mujeres tristes, la puerta de los dromedarios, el patio de los sastres, la esquina de las pimientas…

Las madejas de lana y los chales de colores (esmeralda, amarillo, rojo, gris, azul turquesa) se secan al sol en el alegre zoco de los tintoreros. El misterioso humo de los tintes dibuja volutas de niebla en las rejas y en las esquinas, mientras el río de los colores corre por las calles sucias que tienen la cara manchada como los asnos cargados de chorreantes madejas.

En Bab-el-Khémis se celebra cada jueves el mercado de los camellos. En Bab ad-Debbarh se curten las pieles. El zoco no tiene fin, porque es cíclico y complicado como el río de la vida; intrigante y laberíntico como el destino de nuestros pasos. Unos se dirigen hacia calles oscuras, sin salida. Otros corren hacia la kissaria donde se venden los ovillos de colores, las babuchas que conducen al país de nunca jamás, los kaftanes de hilo de plata… Y otros se detienen, silenciosos y cansados, en los cafetines oscuros que huelen a menta fresca y a siniestra borrachera de kif…

El zoco tiene también sus días, sus horas, sus caras. En los días de Ramadán, se vuelve nervioso y triste; como si viviese pendiente del cañonazo que marca el descanso de la amarga cuaresma. Y, cuando llega la última noche de penitencia, sus ansias estallan en una ingenua y encantadora alegría: las luces se iluminan, los hornos se encienden, los pasos se vuelven más ligeros y, en los patios de los naranjos, se enlazan las manos furtivas con sombras de luna y amor.

La plaza Jma Fna

Los turistas deben visitar el mausoleo de los sultanes saadíes, los melancólicos restos de El Badi que fue el más bello palacio árabe del siglo XVII, la madrasa de Ben Youssef, la vieja fuente Mouassine, la puerta de Bab er Robb –el único lugar por donde el divino fruto de la vid podía penetrar en el puritano recinto almohade–, la mezquita de Yacoub el Mansour, los antiguos “mechouars” con sus jardines imperiales, el palacio real y la mansión de La Bahia con sus hermosos patios.

Marrakech es una ciudad de grandiosos jardines. Y merece la pena descubrir el encanto de estos parques deliciosos. El Agdal –retiro preferido de los sultanes y los nobles de Marrakech–, conserva sus huertos de granados, albaricoques, membrillos y naranjos, regados por inmensos estanques que recogen las aguas del valle del Ourika. El joven sultán Abd el Aziz –que fue el primer ciclista marroquí– fue también el primer fotógrafo de estos jar-dines. Y se compró una lancha motora para recorrer el estanque en los días de fiesta real, cuando el cielo se llenaba de estrellas de fuego.

Pero el jardín más hermoso es La Menara, huerto de olivos donde se criaban los jumentos y los avestruces del emperador. En el centro del parque –escoltado por esbeltas palmeras– se levanta un pabellón romántico, decorado en su interior con alegres pinturas, y rematado por una cubierta piramidal de tejas verdes que se reflejan como peces de colores sobre las serenas aguas del estanque.

Abandonados a nuestro paseo hemos dejado caer la tarde sobre estos jardines de Marrakech. Antes de que el sol se ponga sobre la ciudad de esmalte y barro, antes de que se oiga en los alminares la oración crepuscular de El-Mogareb hay que regresar a la plaza Jma.

La plaza Jma es el mayor teatro del mundo: última reliquia de aquella Edad Media que tenía el alma ingenua, la alegría fácil, los gustos groseros y violentos. Al declinar el sol comienza la fiesta: sal-tan los acróbatas, danzan los exorcistas Gnaua haciendo sonar sus castañuelas de cobre, suena la flauta hechizada del encantador de serpientes; el brujo desdentado elabora sus filtros de amor con huesos de tiburón y yerbas meadas por una leona blanca, los trileros y los timadores sacan de sus arcas cientos de juegos trucados…

Los fanales temblorosos se encienden en los tenderetes, agitados por la brisa suave del poniente. Es la hora de la credulidad y del juego. Hasta los animales amaestrados se dejan embaucar por sus domadores. Los niños contemplan el espectáculo con los ojos embobados. El músico solitario se pasea tocando la mandolina. Un grupo de ciegos salmodia un aburrido romance de amor y celos. El teatro de la Edad Media huele a fritura de miel y a especias, a cordero asado y pan de trigo. El pueblo ha salido a la calle, sin saber que está inventando la revolución, la democracia, el Parlamento.

Del desierto llega un aire seco y angustioso. Bandadas de murciélagos echan a volar desde los tejados. El escribano redacta una carta de amor, mientras un muchacho tímido le aproxima el quinqué vacilante y sueña en los versos que nunca sabrá escribir aunque le vienen al corazón: “Élla es como el naranjo, y en su pecho hay bolas de cornalina que pueden besarse o pueden olerse como pomos de perfume”.

El humo de las frituras cubre la plaza. Y la noche, oscura y sin estrellas, se abate sobre la reina del palmeral. Los turistas se pierden en el misterioso paraíso de sus hoteles de lujo. Algunos, más atrevidos, se aventuran en la medina oscura y cenan en Ksar el Hamra. ¡Deliciosos manjares de la sabia cocina marroquí!: la harira (sopa de verduras), las kefta (albóndigas), la bistella (hojaldres de pichón y canela), el pollo al limón o a las aceitunas, la lubina a la salsa de dátiles, el alcuzcuz con carne o verduras, los pastelillos de miel.

En el palmeral se celebra cada noche un fastuoso espectáculo, digno de Hollywood: la “fantasía” o fiesta de la pólvora, en la que los jinetes corren disparando al aire sus carabinas. Pero las mejores “fantasías” pueden verse en los días santos de peregrinación y de romería, o en las jornadas primaverales del Festival Folklórico de Marrakech.

Y, ajena a todas las fiestas, la medina se duerme. Se apagan las luces en las ventanas enrejadas que dan sobre un callejón ciego. Huele a jazmín y azahar. Y ya casi de madrugada, cuando se apagaron los ecos de la última oración de El-áscha y se escucha el golpear inquietante de las herraduras del caballo sobre las avenidas desiertas, Marrakech vuelve a convertirse en la reina silenciosa del palmeral. ¡Nehárek mebrouk!: que tu día sea bendito, caminante…