EL DESIERTO DE LA GRANDE CHARTREUSE

No hace falta empeñarse en un largo viaje para encontrar el desierto. Porque la soledad es fundamentalmente una conquista personal. Y ése es el largo camino de iniciación que acometen los frailes cartujos en la Grande Chartreuse: un lugar solitario, perdido en los bosques y las montañas nevadas del Delfinado, cerca de Grenoble.

Montaigne nos enseñó que las personas que conocen la piedad y que tienen imaginación deberían aislarse del mundo. Stefan Zweig lo descubrió tarde, cuando la figura del sabio se le apareció en sus últimos días, demasiado tarde para salvarle de la muerte consentida. Encontró una edición polvorienta de los Ensayos en un armario de la casa que había alquilado en Petrópolis, en una de aquellas colinas empinadas que él elegía siempre para crucificarse.

Los solitarios del desierto encuentran, a veces, un camino en las estrellas; pero muchos se pierden en los aludes del aburrimiento, en los vendavales de la aventura inútil, en los pozos de una existencia rencorosa, cicatera y arisca…

Todos estos peligros los calibró justamente el sabio san Bruno cuando –cansado de las luchas que sacudían a la Iglesia a fines del siglo XI– decidió retirarse a las soledades del desierto de Chartreuse, en los bosques del Delfinado: un valle de osos, a pocas leguas de Grenoble.

Los parroquianos de Saint-Laurentdu-Pont se aventuraban raramente en aquellas loberas donde sólo penetraban algunos pastores y los señores feudales en celo de guerra y rapiña. Pero el desierto de Chartreuse ofrecía a los anacoretas la quietud silenciosa que necesita el alma para alcanzar su plenilunio.

Como siete estrellas se adentraron Bruno y sus compañeros en aquel solitario valle, dominado por las amenazantes esculturas de la montaña nevada, las quebradas de piedra y la cima del Grand-Som.

He subido a esta montaña, por el sentier des moutons, hasta la cruz de la cima. Salimos de Saint-Laurent-du-Pont, donde se abre una de las entradas de este impresionante valle alpino, suspendido sobre abismos. Era un día de finales de junio y fuimos siguiendo el camino de san Bruno desde el fragoso torrente del Guiers, que corre entre rocas y zarzas, hasta la Correrie de la Grande Chartreuse. Atravesamos bosques de robles y abetos que olían a perfume de musgo.

Un sendero hasta la cumbre

El sendero deja a la izquierda el monasterio y asciende por el collado del Frenay hasta la cumbre. Los monjes plantaron algunos árboles en lo alto de las rocas, subiendo la tierra en cestos. Nos deteníamos en las fuentes de agua fresca, donde las marmotas dormitaban al sol, caminando por una pradera cubierta de campánulas violetas, blancas y amarillas. Y, en algunos lugares, se veían grandes rocas que podían ser restos de las avalanchas de piedra que devastaron, hace ya muchos siglos, el primer emplazamiento de la Cartuja.

Un instinto mágico guiaba a los santos antiguos a estos lugares desiertos, donde el alma puede dedicarse a la oración y a la sabiduría. Mis compañeros de la montaña me enseñaron que las vías más elegantes son siempre las más expuestas. Y ese instinto de belleza y de valentía que no se amedrenta ante las dificultades es, probablemente, el mismo que lleva a ciertos hombres a buscar los caminos angostos y difíciles.

También los místicos nos enseñaron la misma cautela: huir de lo fácil, incluso cuando parece tentadoramente bueno. Seguidme, decía nuestro guía, cuando elegía un camino arriesgado. Todos los místicos han simbolizado en la montaña sus ideales de sabiduría. Y los griegos situaron en el Olimpo la morada de los dioses.

San Bruno, nacido en Colonia en 1084, había traspasado ya los claustros de los cincuenta años cuando buscó un retiro en las montañas del Delfinado, al pie del Grand-Som. Era hijo de una familia pudiente y, en la Iglesia, se le admiraba por su sabiduría y su elocuencia. Pero quería dejar la senda fácil, con sus rodeos, y deseaba subir la montaña por el camino arduo, que es siempre vía de sorpresa y descubrimiento, porque ofrece lo que no se busca. Con la ayuda del obispo de Grenoble, que había sido discípulo suyo, encontró un retiro en este valle desierto del Guiers, dejando en el camino la hojarasca húmeda de sus recuerdos: sus años de infancia en Colonia, sus escritos de sabiduría escolástica, sus días alegres de pan y vino entre las viñas de Reims…

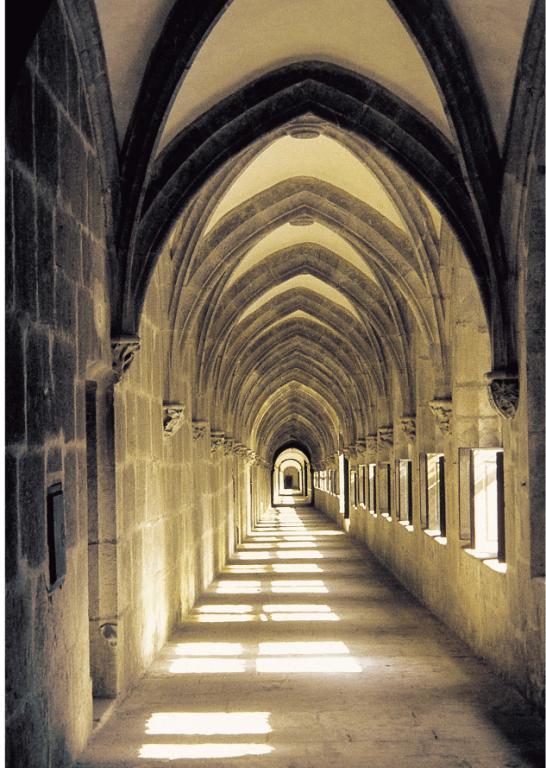

El Gran Claustro de la Grande Chartreuse tiene 215 metros de largo y 113 ventanas.

“Se encuentra en el Delfinado, en las cercanías de Grenoble –dice la antigua Crónica de la Orden de los Cartujos–, un lugar espantoso, frío, agreste, cubierto de nieve, rodeado de precipicios y de abetos, llamado por algunos Cartuse y por otros Grande-Chartreuse. Es un eremitorio muy amplio y extenso, pero habitado sólo por bestias y desconocido por los hombres, debido a la aspereza de su acceso. Hay rocas altas y elevadas, árboles silvestres e infructuosos; y su tierra es tan estéril e infecunda que no se puede plantar ni sembrar nada en ella”.

San Bruno pensaría, seguramente, que éste era el lugar ideal para un nómada de la luz, como aquellos fulbé de túnicas azules que yo había visto en el Níger: seres del desierto que caminan con los brazos en cruz y sólo necesitan una calabaza de leche, un camino difícil y la memoria de una madre.

El pobre maestro Bruno no pudo vivir mucho tiempo en su refugio de la Gran Cartuja, escondido en el tabernáculo de Dios y –como diría san Bernardo de Clairvaux– “abrigado a la sombra de sus alas”. Tuvo que trasladarse a Roma, llamado por el papa, y murió en Reggio Calabria, cuando contaba poco más de setenta años.

La vida del desierto y de la montaña es peligrosa, pero es más bella que la existencia cobarde de los caminos fáciles. Y pienso que san Bruno, como los alpinistas y los navegantes solitarios, eligió una bella senda. Pero la vida no le facilitó su sueño humilde, cuando le obligó a pasar sus últimos años lejos de las soledades de la Grande Chartreuse, sometido a los cuidados de la corte eclesiástica.

Tras los pasos de san Bruno

Stendhal, que conoció estos lugares en los años que siguieron a la Revolución Francesa, nos ha dejado una detallada evocación de la Grande Chartreuse: “Hemos encontrado un riachuelo llamado Guiers cuyas orillas están cubiertas de árboles majestuosos: robles, fresnos, hayas, olmos de ochenta pies de alto; y las rocas que dibujan los bordes del valle en el cielo tienen formas majestuosas”…

A la entrada del desfiladero, contemplo los restos de las viejas fundiciones de Fourvoirie donde los padres cartujos realizaban sus labores de hierro, marcadas siempre con una cruz. En una de estas factorías se destiló también el famoso licor de la Chartreuse que hoy se elabora en una industria moderna de Voiron. Hasta bien entrado el siglo XVIII la fórmula de este “elixir de larga vida” fue mantenida en secreto, aunque luego se hizo muy popular en Europa como remedio contra el cólera.

Eugenia de Montijo y la reina Victoria de Inglaterra vinieron a la Chartreuse para conocer los secretos de la destilación del licor. La española era muy aficionada a las plantas, adoraba los jardines silvestres –como la parcela sin cultivar que se reservó en su finca de la Costa Azul– y conocía los nombres de todas las hierbas. A la reina Victoria, me parece que le gustaba más el licor ya destilado.

Dicen que la fórmula del Chartreuse sólo es conocida por tres hermanos cartujos que vienen aquí a mezclar los ingredientes secretos del licor: brandy, miel de montaña y más de cien hierbas aromáticas, como el azafrán con el que se perfumaba Cleopatra, y la Myrrhis odorata que se utilizaba antaño para preparar ensaladas, porque es saludable para las digestiones.

Pero san Bruno y sus hermanos no se adentraron en el desierto buscando elixires. Iban vestidos de lana blanca, con un capuchón en la cabeza rapada, como los pastores del Delfinado. Y su destino era el cielo estrellado: una vida serenamente anclada en la esperanza de la resurrección.

Los hombres que hoy llegan a la Grande Chartreuse saben que, a partir de su noviciado, no tendrán más pasado ni más familia que esta comunidad de solitarios. Y quizá esta vía de iniciación oculta una misteriosa referencia dionisíaca, porque convierte a los monjes en dos veces nacidos. Igual que Dionysos, el ditirambos (el hijo de la doble puerta), los cartujos nacen el día en que traspasan la clausura del monasterio, como huérfanos adoptados.

En la crónica de los cartujos se recuerdan los nombres de muchos priores que administraron la congregación con esta autoridad paternal. Pero no es la figura del padre, sino la de la madre, la que muy a menudo se evoca en estos lugares donde no entran las mujeres.

En la puerta de acceso a la clausura hay, naturalmente, una imagen de la Virgen. Y, al detenerme frente a ella, recuerdo las palabras que le oí una vez a un nómada del Níger: “Para sobrevivir en el desierto sólo se necesita una madre”.

El sereno adagio de la vida cartujana está marcado por las plegarias y la contemplación solitaria. Pero, en los pueblos de los alrededores, se recuerda la época de esplendor de la Grande Chartreuse, cuando los monjes repartían todas las semanas 1.600 libras de pan a los pobres, al igual que la sopa y las sobras que eran considerables, porque antes de la Revolución había muchos sirvientes y obreros que trabajaban en el monasterio.

Los últimos años del siglo XVIII fueron penosos, a causa de los expolios y los robos. Porque la nueva burguesía que se había adueñado del poder desvalijaba a los monjes –se llevaron las campanas, robaron las vajillas de estaño que utilizaban los visitantes ilustres, rompieron las cruces del cementerio, se apropiaron de obras de arte–, a la vez que permitían la profanación de todos los lugares de devoción, ocupados por la soldadesca. Las tierras de los monjes se pusieron en venta y numerosos burgueses se aprovecharon de la desamortización para enriquecer sus propiedades, sin ninguna utilidad para el pueblo. Muchos frailes murieron en prisión, porque entre la despojada soledad de las celdas y la miseria de las cárceles hay una diferencia profunda: la libertad y la dignidad de los seres humanos que allí viven encerrados. Desgajados de sus comunidades y de sus desiertos, estos pobres nómadas de las estrellas se convertían en vagabundos de los caminos. Como golondrinas sin nido andaban por los pueblos, buscando asilo y escondite en las casas de gente caritativa. Y parece mentira que su condición de anacoretas y cenobitas fuese contemplada por la ley como un delito. Pero la revolución burguesa quiso sustituir la esclavitud libre por la esclavitud pagada. Y esa ignominia persistió en muchas sociedades modernas, aún después de haber sido denunciada por los revolucionarios socialistas e idealistas del siglo XIX.

Cuando Chateaubriand visitó la Grande Chartreuse en 1805, “los edificios languidecían bajo la vigilancia de una especie de granjero de las ruinas… Nos mostraron el recinto del convento, las celdas que tenían cada una un jardín y un taller donde se veían bancos de carpintero y tornos”…

El hermano Vital

Pocos años más tarde, un batallón de austriacos saqueó la Cartuja desierta. Pero, por un azar mágico, nadie molestó jamás al hermano Vital –¡qué nombre tan predestinado!– que permaneció solo en uno de los talleres de la entrada del Desierto, cumpliendo las órdenes de su Prior. Durante 24 años, este monje vivió en aquel lugar, subiendo periódicamente a la Grande Chartreuse para atender algunos detalles de su conservación. Y, cuando los hijos de san Bruno regresaron en 1816, el hermano Vital estaba en la puerta para recibir a los proscritos.

Nuestras cordadas en la montaña, en los Pirineos y en los Alpes, y las filas de los nómadas del desierto me recordaron muchas veces a los cartujos, cuando se dirigen en la madrugada a rezar sus maitines en la iglesia. El cartujo asciende siempre por la vía de la soledad. Y, quizá por eso, los claustros de la Grande Chartreuse no son tan impresionantes como las celdas. Incluso el Gran Claustro gótico es sencillo si lo comparamos con las maravillas cistercienses de Fontfroide o de Poblet, o con el fantástico delirio de Alcobaça. Los cartujos caminan solos, pero forman una comunidad y sus vidas dependen de ese temblor de la cuerda que nos hacía sentirnos unidos en el glaciar. En la cordada se siente la presencia del compañero, la autoridad del guía que abre camino cuando se asciende, o la experiencia del último que nos asegura en el descenso. Hay que saber el momento justo en que el grupo debe encordarse y el instante en que la nieve recién caída puede fundirse en una pendiente demasiado convexa y provocar un alud. “Excitador” se llama el monje que recorre las celdas llamando a los cartujos a los actos comunitarios.

Los cartujos viven su soledad, pero tienen algunos actos comunitarios: los oficios cantados en el coro, la comida de los domingos en el refectorio, el recreo colectivo de la siesta –esas horas que se consumen en el sopor, como el fuego de las chimeneas– y los paseos por la montaña.

Cada celda se compone de tres estancias: un pequeño oratorio; un dormitorio con la cama, una estufa, un reclinatorio, una librería y una mesa; y, en el piso inferior, el taller de trabajo. El mobiliario es de madera y la cama dispone de unas cortinas o unas puertas que pueden cerrarse en invierno, como un armario, para protegerse del frío.

Huerto y taller

Cada cartujo tiene también un pequeño taller –que ellos llaman “obediencia”– donde el espíritu, después de la contemplación mística, puede serenarse en la rutina de las labores de ebanistería o en el trabajo artesano. Y todas las celdas se abren a un pequeño huerto individual donde labran y cultivan la tierra, trabajando siempre como mandan las reglas de sabiduría, por sencilla obediencia y sin entusiasmo.

“Una extraña locura –escribe Paul Lafargue en el DerechoalaPereza– posee a las clases obreras de las naciones en las que reina la civilización capitalista. Esta locura arrastra tras de sí las miserias individuales y morales que, desde hace dos siglos, torturan a la triste humanidad. Esta locura es el amor del trabajo, la pasión mortífera del trabajo llevada hasta la extinción de las fuerzas vitales del individuo y de su progenie”.

Los cartujos nunca divinizaron la idea del trabajo y, aunque hayan sido excelentes artesanos, serios intelectuales, agricultores y pastores, ninguna de estas actividades les ofrece una finalidad de vida. Saben que cualquier trabajo es bueno cuando se cumple con disposición humilde, pero que ninguna actividad puede suplantar a una vida entregada al amor.

-Padre –comentó Stendhal al guía que le enseñaba la biblioteca–, ustedes deberían hacerse con algunos libros de botánica y agricultura… eso les interesaría y les distraería.

-Pero, señor –respondió el monje–, nosotros no pretendemos interesarnos en nada, ni distraernos.

Una de las cosas que me seducen en la vida de los cartujos es que hay cuatro edificios que van unidos, porque en ellos se desarrolla la vocación solitaria de un anacoreta: el Gran Claustro, las celdas, el cementerio… y la biblioteca. Si yo pudiera elegir un lugar para mi último reposo buscaría un rincón entre los libros, escondido en sus hojas, amparado en su silencio, dormido como los gatos entre pergaminos y pieles antiguas.

En la biblioteca de la Grande Chartreuse se conservan preciosos incunables, a pesar de los incendios que devastaron tantas veces estas habitaciones. Y los cartujos aman sus libros. Hasta el punto que los pobres monjes se jugaron la vida en 1371, cuando un incendio destruyó la Cartuja –¡mis padres, ad libros!, gritaba el padre Prior–, para intentar salvar su biblioteca.

Como el estudio es para el sabio y la caridad para el corazón pacífico, así la oración es, para el cartujo, el mayor sueño de amor, dulce como la carta que el amante le envía a su amada. Aunque, a veces, la carta parezca no tener respuesta y las citas perdidas se sucedan en las noches más oscuras del alma.

El cristianismo intentó vencer la dualidad entre alma y cuerpo, proponiendo a sus hijos una vía de iniciación a través del amor. Desde esta perspectiva, san Bruno, san Benito, Dante, Goethe, Nietzsche y Rilke pueden considerarse finos continuadores de la sabiduría cristiana. Frente a ellos, muchos de los grandes filósofos modernos no son más que apóstoles angustiados de la dualidad. El Fausto de Marlowe, extraviado en la melancolía del mundo antiguo, sólo es un viejo nostálgico de la gloria pagana. El Fausto de Goethe descubre, por el contrario, que el amor es la vía de la salvación.

Hasta la propia izquierda jacobina se dio cuenta de que necesitaba una tradición iniciática para cumplir su tarea crítica, y así nació la masonería. Pero la decadencia de Europa comenzó, evidentemente, el día en que los europeos abandonaron sus viejas tradiciones de iniciación.

Todavía Byron, a pesar de que sus pies deformes no le permitían ser tan buen escalador como nadador, siguió la vía de iniciación de la montaña, ascendiendo algunas cumbres de los Alpes. Y así, tras las huellas de Fausto, nació su Manfredo, “un drama loco” que pretendía tener un trasfondo mágico. Sin olvidar que los últimos cantos de Childe Harold nacieron también en las montañas, donde el héroe encontrará el espíritu del ángel caído de Milton.

Sólo a los últimos filósofos del siglo XIX, y a sus bárbaros secuaces del siglo XX, pudo ocurrírseles la idea de demoler las vías iniciáticas de la paideia: la antigua escuela de formación y de cultura que crearon los griegos y que permitió a los jóvenes europeos, durante siglos, iniciarse en el amor con ideales de salvación.

Los caminos de iniciación llevan siempre al dolor y a la muerte, porque el sufrimiento es la mejor escuela de la sabiduría. Y por eso el amor, más ligero que todos los maestros, sorprende a los jóvenes en los primeros pasos de la vida, llamándolos a un viaje por caminos lejanos, peligrosos, sin nombre.

“Aquel que ama –me enseñó un maestro árabe– muere para sí mismo; pero si no es amado, es decir, si no vive en el ser amado, muere dos veces”.

Una fonte escondida

La Correrie de la Grande Chartreuse lleva un nombre que ha despertado muchas disputas entre los filólogos. Pero, a mi juicio, su etimología más directa debe buscarse en el catalán conreria, que hace referencia a un lugar de cultivo (conreu). Pienso que la palabra llegó a la Gran Cartuja a través de las fundaciones catalanas.

La antigua Correrie se ha transformado hoy en un museo que muestra detalles de la vida cartujana, conservando algunas piezas históricas de los escasos tesoros artísticos que poseyeron los cartujos del Delfinado: pobres por desinterés, pero también despojados por la avidez y los expolios de los Estados.

Pero los cartujos siguen habitando su eremitorio, en las cotas más altas de la montaña adonde ya no llegan los curiosos. En medio de una tormenta impresionante –porque así son las tempestades en estos bosques– llegué un día a la capilla de san Bruno y a la gruta donde el santo se refugiaba para rezar. Una niebla azulada ascendía desde el valle del Guiers, por los caminos inundados por el aguacero. Y los rayos caían con un estruendo catastrófico y seco, como si se desgajasen sobre la tierra las ramas del relámpago. Mientras rezaba en la gruta, me habría gustado tener el alma candorosa de Haydn, que –durante el bombardeo francés en Viena– decía: “donde está Haydn no puede ocurrir nada”. Pero yo sentía escalofríos recordando que las primeras fundaciones de san Bruno fueron sepultadas por un alud. Por eso la Grande Chartreuse ocupa hoy un lugar más protegido en un claro del bosque.

Allí viven los cartujos, rodeados gran parte del año por los osos blancos de la nevada, iluminados sólo por la luz interior de sus contemplaciones.

Se levantan a las siete menos cuarto, avivan el fuego de sus estufas, encienden sus almas con las primeras oraciones del día y asisten a la misa conventual cantada. De once de la mañana a cuatro de la tarde se consagran al trabajo intelectual, interrumpido por algunas labores manuales, el almuerzo y las oraciones de nona. Reconfortantes sopas de coles, huevos y frescas truchas pueden considerarse comidas festivas. Y en la sencilla dieta no faltan, generalmente, el pan ni el vino; pero no se come carne. Es un signo distintivo de la Orden, que se ha mantenido a lo largo de los siglos. Y quizá se trata de una superstición sentimental de viejos pastores que se resisten a sacrificar sus rebaños.

Ni las prisas inútiles, ni el ruido, ni la angustia neurótica penetran jamás en las celdas del monje. Incluso el sueño nocturno, que comienza a las siete de la tarde, se ve sabiamente interrumpido a media noche, cuando suena la campana del padre sacristán llamando a maitines. Después de recitar las oraciones en su celda, los solitarios encapuchados recorren, como fantasmas insomnes, los pasillos helados y se dirigen al coro. Allí, en la penumbra –aislados por grandes mamparas que separan cada una de las sillas– cantan maitines y laudes. Sólo los libros están iluminados por una luz suave, como en los tiempos en que la luz de las velas temblaba en la iglesia.

El canto de los cartujos

El canto gregoriano de los cartujos tiene un acento inconfundible que sólo puede compararse con los coros de la sinagoga. Como las plegarias del Kol Nidré, o los primeros compases del maravilloso adagio quasi un poco andante del Cuarteto de Cuerdasendo sostenido menor de Beethoven, el gregoriano tiene una tensión vocal que me hace pensar en los cantos antiguos, con su libre ritmo en el diálogo y su misma vocalización: una resonancia profunda y estremecida que parece acompasada y armonizada en las claves ocultas del más allá. Algo así debían can-tar los sacerdotes en los templos de Babilonia y de Egipto. Es una música encantatoria con una línea melódica sencilla y pura que, probablemente, heredaron ya las primeras comunidades paleocristianas de sus predecesores judíos, igual que conservaron las horas de plegaria, las formas de devoción y la cantilación de los textos sagrados. Los compañeros de San Bruno debían can-tar algunos textos bíblicos de memoria, porque la notación musical no llegó a desarrollarse completamente hasta el siglo XII. Y el cantus estuvo, en sus orígenes, más unido a los textos que a la musica.

A las dos o a las tres de la madrugada, cuando se oye el aullido de los lobos en la montaña, los solitarios de la Grande Chartreuse vuelven a sus celdas para proseguir el sueño interrumpido. No es una vida difícil para el cartujo, porque la acepta con placer y la busca como una forma individual de libertad.

“Sólo hay un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio. Juzgar si la vida merece o no la pena de ser vivida, es responder a la cuestión fundamental de la filosofía”, escribió Camus en El mito de Sísifo. Pero los cartujos han respondido a este reto existencialista eligiendo la renuncia a una forma de vida que es la propia del mundo, y rechazando a la vez el suicidio.

Este saludable régimen de vida –basado en la libertad interior y en la obediencia exterior– ha producido casos extremos de longevidad, como el del her-mano Aynard que vivió 126 años, o el padre Jaume Amigó que murió a los 107 años en la cartuja catalana de Scala Dei. Pero, incluso en nuestra época, el Obituario de la Orden demuestra que los cartujos que entran jóvenes en esta disciplina de vida suelen superar el horizonte patriarcal de los noventa años, como si hubiesen vivido a la sombra de la encina de Mambré.

El más activo de los cartujos –Dom Innocent Le Masson, que fue elegido prior de Chartreuse en l675– olvidó, por amor de sus hermanos, el prudente principio de la vida quieta. Hombre de voluntad poderosa, Dom Le Masson reconstruyó la Grande Chartreuse: mejoró los caminos, organizó la explotación de los bosques y las minas de hierro, y escribió varios centones de devoción. Pero, al fin de sus años inquietos, quedó inválido. Y cada vez que se dirigía a sus hermanos, les mostraba sus piernas y les advertía con voz emocionada:

“¡Aprended de mi ejemplo y no os dejéis arrastrar por la fiebre de los negocios. Aprended a interrumpir el trabajo, de vez en cuando, para emprenderlo luego con más ardor y eficacia, cuando os hayáis concedido unos momentos de reposo!”.

Entre las cruces despojadas del cementerio de la Grande Chartreuse sólo una lleva una inscripción que dice: Nunc pulvis et cinis (ahora polvo y ceniza). Es el epitafio del inquieto y bondadoso Dom Le Masson que sucumbió a la tentación de sembrar donde otros siegan.

Más prudente fue Dom Jancelin que, si hemos de creer a la leyenda, invocó al espíritu de un cartujo muerto y le conminó a dejar de hacer milagros para que no se alterase el sereno régimen de vida del convento.

Entre las azucenas olvidado

Cuando me sorprende la noche en los bosques de la Grande Chartreuse, atravesando el puente de san Bruno que separa las dos orillas del mundo, pienso que este viaje me ha llevado demasiado lejos.

Más allá de la cruz de término de Saint-Laurent-du-Pont se abre un desfiladero de roca viva que conduce a la Grande Chartreuse, cruzando torrentes, sorteando oscuras cabañas de haya, remontando senderos donde se escucha el sermón del búho solitario, traspasando sierras y llanos. Y, más allá, aparece entre nubes el recinto fortificado donde las campanas suenan más alto que el rumor de los pasos del hombre; donde los libros se abren, en las celdas silenciosas, con un lamento de fronda agitada; donde el ligero murmullo de un Ave María resuena en el aire limpio como las nanas que duermen a los niños desconsolados en la noche turbia y amenazante de las ciudades.