Fraudes científicos

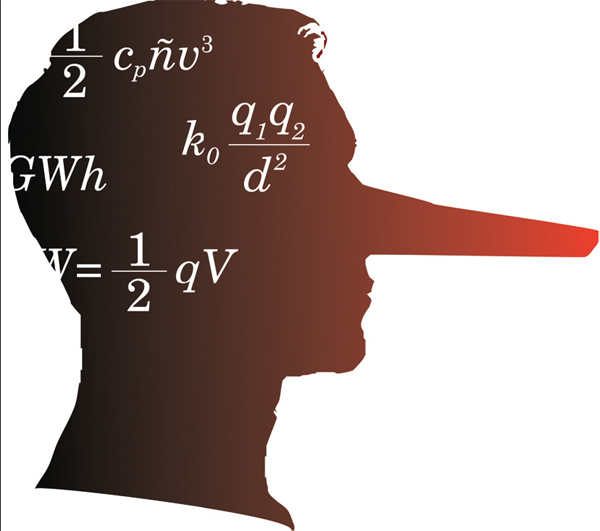

“EN CIENCIA, TARDE O TEMPRANO, ALGUIEN DESCUBRIRÁ LA FALACIA Y EL MENTIROSO QUEDARÁ EN EVIDENCIA. O AL MENOS, ASÍ DEBIERA SER”

La historia se repite. Algo semejante ocurrió hace cuatro años, cuando se descubrió el fraude cometido por el físico Jan Hendrick Schön en 2002, de similares características e igual calado, aunque dentro del campo de la física. Schön consiguió entre 1998 y 2001 publicar un centenar de artículos de alto impacto, muchos de ellos publicados también en Nature y Science, las dos vacas sagradas de las publicaciones científicas. Considerado a sus 31 años como un firme candidato al Nobel, de pronto surgieron algunas dudas sobre sus trabajos que llevaron a desenmascarar la verdad.

Y en cualquier época de la historia de la ciencia en que uno se detenga podrá encontrar otros muchos casos, algunos de ellos afectando a bien afamados nombres. El más reputado astrónomo de la antigüedad, Tolomeo robó descaradamente los datos acumulados tras largos años de observación por su antecesor Hiparco, una apropiación descubierta muchos siglos después de que su modelo del universo cayese a manos de Copérnico. Otro ejemplo es el de Galileo Galilei, del que ahora sabemos, aunque aún sigue apareciendo en los libros, que nunca se subió a la torre inclinada de Pisa para hacer su famoso experimento en el que dejó caer desde lo alto dos bolas de muy diferente densidad que llegaron al suelo al mismo tiempo, demostrando así que ambas caían con la misma velocidad. O Gregor Mendel, el padre de la genética, que alteró a sabiendas los datos obtenidos en sus famosos cruzamientos de diferentes variedades de la planta del guisante, para recoger sólo los que avalaban las ideas preconcebidas que ya tenía. Tanto Galileo como Mendel hicieron descubrimientos importantes y sus intuiciones resultaron ser correctas, pero actuaron de forma impropia, saltándose las rigurosas normas que impone el método científico.

Más recientemente, en los años ochenta del pasado siglo, se produjeron varios casos que tuvieron también un enorme eco, llegando uno de ellos, en el que se vio implicado el premio Nobel David Baltimore, a suscitar la intervención del Congreso estadounidense, que creó dos comisiones para investigar el caso, e incluso del servicio secreto, que fue el que, finalmente, demostró el fraude cometido por Thereza Imanishi-Kari, alumna de Baltimore. Todo ello llevó a la creación de una agencia dedicada a investigar estas irregularidades. Se trata de la ORI (Office for Research Integrity), creada en 1989 por los National Institutes of Health para recuperar fondos dedicados a financiar investigaciones fraudulentas. Para hacerse una idea de la magnitud del problema basta saber que la ORI recibió entre 1993 y 1997 un millar de denuncias, que dieron lugar a 218 investigaciones, de las cuales 76 acabaron en condena por mala conducta científica. Y el ritmo es constante. En 2001 hubo 14 condenas, 12 en 2002…

Aunque es comprensible el afán de los investigadores por lograr notoriedad y lustre, por gozar aunque sea por un breve lapso de tiempo de fama y prestigio, resulta sorprendente que se aventuren por semejantes derroteros, porque en ciencia, tarde o temprano, alguien descubrirá la falacia y el mentiroso quedará en evidencia. O, al menos así debiera ser. Lo cierto es que si se trata de asuntos de menudencia probablemente nadie se ocupará de reproducir el experimento y la mentira podrá quedar oculta quién sabe cuánto tiempo. Pero a cambio, la notoriedad que se supone que busca el defraudador tampoco existe. ¿Qué mueve pues a hacerlo? Algunos dicen que las razones son mucho más prosaicas, conseguir que se prorrogue el contrato de trabajo, añadir líneas al currículo, siempre necesarias para lograr nuevos puestos, publicar a toda costa, como exigen cada vez con más crudeza los cánones, y también la vanidad de creer firmemente en una idea y persistir en ella aunque los datos la contradigan. Humanos al fin y al cabo.